назад

назад

Мало кто задумывается о том, что ипотека – вовсе не современное изобретение. Этому явлению (только представьте себе!) более двух с половиной тысяч лет. Понятие «ипотека» появилось в Древней Греции еще в VI веке до нашей эры. Благодарить за это нужно правителя-реформатора Солона.

Солон же постановил заменить личную ответственность имущественной. Кредитор устанавливал на земле должника столб с надписью о том, что этот участок является обеспечением по кредиту. Столб называли hypotheka (по-гречески – «подставка»), отсюда и название хорошо известного нам сейчас явления. Такая публичность и прозрачность играла на руку всем. Кредитор получал гарантии того, что заложенную землю не продадут без его ведома. Потенциальный покупатель сразу понимал: эта земля обременена долгами. Ну а владелец участка (он же должник), как уже было сказано, получал гарантии того, что он не попадет в рабство. Позже, уже в Новое время, столбы заменят на ипотечные книги, и проверить финансовое состояние хозяина участка сможет уже лишь тот, кто собирался заключать с ним сделку, а не любой зевака, проходивший мимо участка.

Дальнейшее развитие ипотека получила в Древнем Риме. Если греки занимались в основном торговлей и мореплаванием, то римляне в первую очередь развивали, как сказали бы сейчас, аграрный сектор. А значит, земля имела в империи повышенную ценность и сделки с ней стали более частыми, чем в Греции. К III-II векам до нашей эры ипотека уже прошла три стадии развития. Первая – fiducia, по сути сделка на доверии. Должник получал от кредитора деньги, отдавал ему участок и надеялся после выплаты долга получить его обратно: кредитор мог и обмануть, поскольку его обязанность вернуть землю в сделке не прописывалась. Вторая стадия называлась pingus: кредитор получал уже не право собственности на имущество должника, а лишь право владения этой собственностью. Он не имел права пользоваться землей, но мог рассчитывать, допустим, на полученный с нее урожай (он шел в счет уплаты долга и процентов). Ну а в начале II века до н.э. появляется новый вид залога, уже напоминающий современную ипотеку - hypotheca legalis. Заложенная земля (или дом, или квартира) оставалась в полном распоряжении должника. И лишь если он не мог расплатиться по контракту, кредитор получал право истребовать залог вещь с последующей его продажей с торгов, чтобы компенсировать свои убытки.

В Древнем Риме не было ипотечных книг, ни греческих «столбов», то есть принцип публичности ипотеки, в отличие от Древней Греции, не соблюдался. Так что ипотечные сделки часто сопровождались махинациями: скажем, должник мог заложить землю сразу у нескольких кредиторов, каждый из которых даже не подозревал, что он – не единственный.

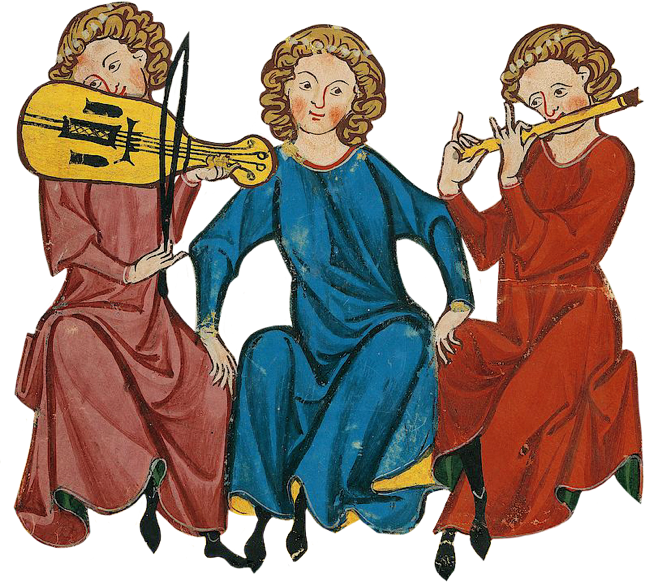

С падением Римской империи в V-VI веках нашей эры институт ипотеки практически сошел не нет, возродившись лишь в Высокое Средневековье (XII-XIII века). Зато вернулась она уже практически в том виде, в каком мы знаем ее сегодня. Заимствовав у римлян и адаптировав принципы ипотеки к новым условиям, ее «внедрили» в западноевропейское законодательство, прежде всего германское.

Гласность при оформлении сделок стала обязательной, процедура стала проводиться по четким стандартам, защищенным законодательством. Ну а к XVI – XIX векам появились и те самые ипотечные книги, куда вносилась информация обо всей заложенной недвижимости. Вслед за Германией по тому же пути пошли другие развитые страны Европы, такие как Австрия и Швейцария – и ипотека окончательно приобрела знакомый нам вид.